問題

Ⅲ-9 経済的発注量を計算する場合に必要な要因に関する次の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

① 1期当たりの推定所要量、1期当たりの労務費、1個1期当たりの保管費。

② 1期当たりの推定所要量、1回当たりの発注費用、1期当たりの労務費。

③ 1期当たりの推定所要量、1個当たりの材料費、1個1期当たりの保管費。

④ 1期当たりの推定所要量、1回当たりの発注費用、1個1期当たりの保管費。

⑤ 1個当たりの材料費、1回当たりの発注費用、1個1期当たりの保管費。

解答

正解は 4 になります。

経済的発注量(EOQ:Economic Order Quantity) 概要解説

経済的発注量(EOQ)は「在庫管理」において非常に重要な考え方です。主に製品や資材の発注量をどの程度に設定すれば、在庫コスト(保管費) と 発注コスト(注文にかかる費用) の合計が最も小さくなるかを理論的に求める方法です。

在庫を多く持つと保管費が増えますが、発注頻度は減るので発注費用は抑えられます。一方、発注量を小さく頻繁に発注すると在庫が減るので保管費は少なくなり、しかし発注費用がかさみます。このバランスを理論式で導くのがEOQです。

各選択肢の詳細解説

① 1期当たりの推定所要量、1期当たりの労務費、1個1期当たりの保管費

- 1期当たりの推定所要量:需要予測をもとに在庫の必要量を計算するうえで必須の要素です。

- 1期当たりの労務費:これは発注に直接結びつくコストではなく、本来はEOQの発注費用や保管費の計算には含めません。

- 1個1期当たりの保管費:在庫管理のコスト要素として正しい項目です。

→ 労務費は直接的に経済的発注量の計算に使用しないので適切ではありません。

② 1期当たりの推定所要量、1回当たりの発注費用、1期当たりの労務費

- 1期当たりの推定所要量:必要。

- 1回当たりの発注費用:EOQの「発注コスト」に該当し必要。

- 1期当たりの労務費:①と同様、EOQに直接的に必要な要素ではありません。

→ 労務費が不適切です。

③ 1期当たりの推定所要量、1個当たりの材料費、1個1期当たりの保管費

- 1期当たりの推定所要量:必要。

- 1個当たりの材料費:EOQの理論では「材料費」は在庫量や発注頻度の最適化に直接関わりません(年間購入量×単価は常に一定なので、最適化に影響しない)。

- 1個1期当たりの保管費:必要。

→ 材料費はEOQの計算には直接関与しません。

④ 1期当たりの推定所要量、1回当たりの発注費用、1個1期当たりの保管費

- 1期当たりの推定所要量:販売や生産をまかなうために必要な数量。EOQの計算で重要です。

- 1回当たりの発注費用:1度の発注ごとに発生する固定的なコストで、EOQ式の「注文費用」です。

- 1個1期当たりの保管費:在庫1単位を一定期間保管するための経費。EOQで必要です。

→ EOQの基本となる三要素「年間所要量(需要量)」「発注コスト」「保管コスト」をすべて含み、最も適切です。

⑤ 1個当たりの材料費、1回当たりの発注費用、1個1期当たりの保管費

- 1個当たりの材料費:③と同様、EOQには直接関与しません。

- 1回当たりの発注費用:必要。

- 1個1期当たりの保管費:必要。

→ 材料費が不適切です。

EOQ(経済的発注量)の公式と考え方

EOQの公式は次の通りです。$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

- $$D$$:年間需要量(1期当たりの推定所要量)

- $$S$$:1回当たりの発注費用

- $$H$$:1個1期当たりの保管費

この式は、需要量が多かったり発注費用が大きい場合は発注量(EOQ)は大きくなり、保管費が高いと発注量が小さくなる、という直感に合った結果となっています。

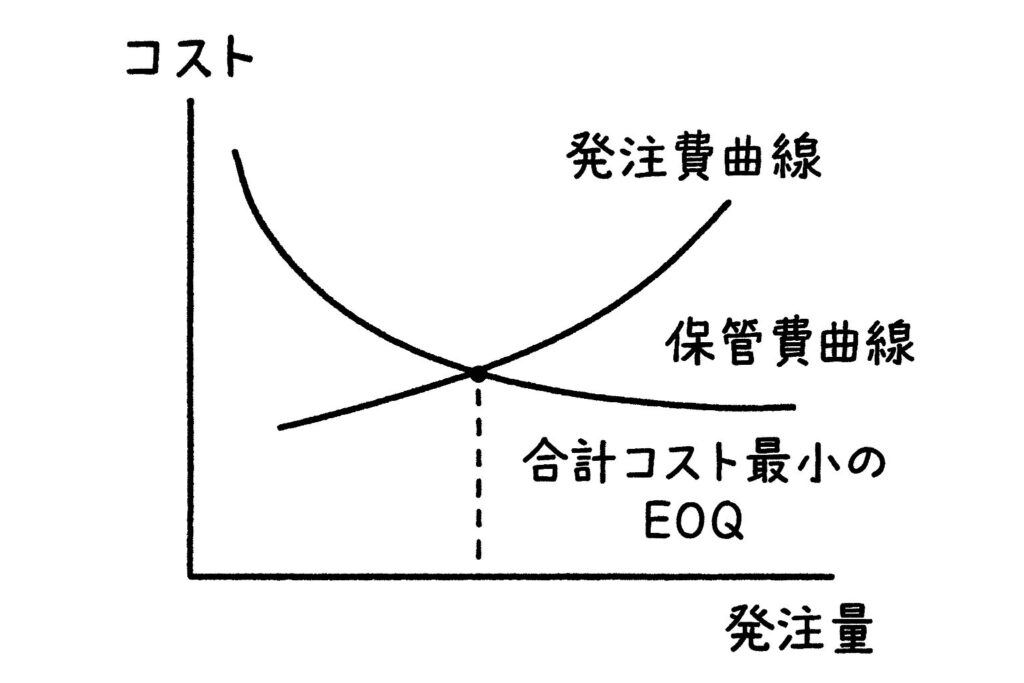

【参考イメージ図】EOQ概念図

※図は発注量に応じた合計コストの曲線。最小点がEOQです。

まとめ - 経済的発注量のキー要素

- 経済的発注量(EOQ)は、在庫コストと発注コストのバランス最適を導く重要な理論。

- EOQの算出に必要な要素は「所要量」「発注費用」「保管費」。

- 材料費や労務費はEOQ計算の本質的要素ではない。

- 正解は「④ 1期当たりの推定所要量、1回当たりの発注費用、1個1期当たりの保管費」。

感想

今日のは完全にまぐれ当たりでしたね。

とはいえ問題をよく読んでてこれかな?と思うところはありました。

理解の上、臨まないとなんですが。

過去問にも出てましたね。しかもこの回も勘で正解、と。

確実に覚えよう・・・・。