問題

Ⅲ-1 IEの基礎的事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 時間研究が生まれたのは20世紀初めで、科学的管理の創始者であるテイラーが、公正な1日の仕事量を求めようとして、熟練者の作業を対象にストップウォッチによる時間観測を行ったのが始まりである。

② サーブリッグ分析とは作業を構成する動作を18の最小単位に分けて分析することによって、作業を改善していく方法である。

③ フローダイアグラムは、工程分析の表現法の1つで、工程図記号を用いて、配置図上に人やものの移動経路を図示したものである。

④ これまでの測定値や経験的数値などを集め分析し、要素作業別の基礎時間資料を用いて標準時間を求める間接測定法には、ワークサンプリング法などがある。

⑤ PTS法は、ストップウォッチによる実測が不要で客観的かつ公平な時間設定ができる。

解答

正解は 4 になります。

IE(インダストリアルエンジニアリング)の基礎的事項に関する問題解説です。

問題の背景と解説方針

この問題は「IE手法の基本概念」を問うものです。

生産現場の効率化を図るIE手法には、時間研究や動作分析など多角的なアプローチが存在します。

各選択肢の内容を「方法論の定義」「歴史的経緯」「実践手法」の観点から検証します。

選択肢①の解説

「時間研究が生まれたのは20世紀初めで、科学的管理の創始者であるテイラーが…ストップウォッチによる時間観測を行った」

要点整理

- テイラー(F.W. Taylor):科学的管理法の父と呼ばれ、作業の標準化と効率化を提唱。

- 時間研究の目的:作業時間を測定し「公正な1日の仕事量」を設定することで、労使間の公平性を確保。

適切性の判断

歴史的事実と一致し、IE手法の原点を正しく説明しています。→ 適切

選択肢②の解説

「サーブリッグ分析とは作業を構成する動作を18の最小単位に分けて分析する方法」

要点整理

- サーブリッグ分析:人間の動作を18種類の基本動素(例:手を伸ばす・掴む)に分解。

- 活用例:

- 第1類(必要動作)→順序変更で効率化

- 第2類・第3類(遅延・無駄)→排除を検討

適切性の判断

定義と手法が正確に記載されています。→ 適切

選択肢③の解説

「フローダイアグラムは工程図記号を用いて配置図上に移動経路を図示」

要点整理

- フローダイアグラム:

- 工程間の運搬量・距離を可視化

- レイアウト最適化に活用(例:量が多い工程間を近接配置)

- 作成手順:

- 類似工程分析表

- フロムトゥチャート

- 配置図への反映

適切性の判断

手法の目的と表現方法が正確です。→ 適切

選択肢④の解説

「間接測定法にはワークサンプリング法などがある」

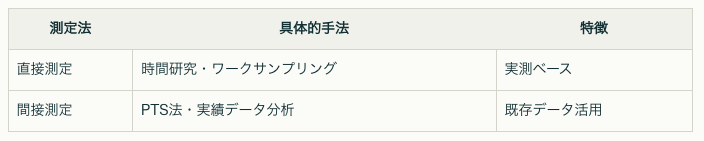

要点整理

- 直接測定法:時間研究(ストップウォッチ使用)

- 間接測定法:

- PTS法(既定の時間値データベース使用)

- 実績データ分析

- ワークサンプリング:

- ランダムな観測で作業比率を推定→直接測定法に分類

不適切な理由

ワークサンプリングは「直接測定法」であり、間接測定法の説明と矛盾します。→ 不適切

選択肢⑤の解説

「PTS法はストップウォッチ不要で客観的な時間設定が可能」

要点整理

- PTS法(Predetermined Time Standard):

- 動作ごとに事前設定された時間値を合成

- 例:MTM(Methods-Time Measurement)

- 利点:

- 経験や実測に依存しない客観性

- 作業改善前の時間見積もりに有用

適切性の判断

PTS法の特性を正確に説明しています。→ 適切

まとめ:問題の要点と不正解の根拠

正解:④

- 誤りの核心:ワークサンプリング法の分類ミス。

(直接測定法⇨間接測定法と誤記載) - IE手法の体系整理:

技術士試験対策のポイント

- 用語定義の正確な理解:手法の分類基準(直接/間接)を押さえる。

- 歴史的経緯の把握:テイラーやサーブリッグの貢献範囲。

- 図表活用:フローダイアグラムやサーブリッグ記号の具体例をイメージ。

感想

うん、本日は正解でした。

だいぶ慣れてきた、のかもしれません。

過去問↓と似てることもありますが。

やはり過去問は解いておくのがいいですね!

とにかく研鑽。