問題

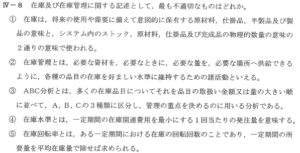

Ⅲ-10 在庫管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 発注点方式は、在庫量があらかじめ定められた量よりも減少したときに、あらかじめ決められた量だけ発注する在庫管理方式である。

② 基本的に在庫が多ければ品切れの発生は少なく、顧客へのサービス水準は高くなる。

このサービス水準を定量的に示した尺度としてサービス率があり、(要求された数量−品切数量)/(要求された数量) により求められる。

③ 在庫水準は、在庫量を表す総称であり、在庫水準の適正化が重要である。

④ 在庫は、販売機会損失などのリスクを減らすバッファとしての役割もある。

⑤ 在庫回転率は、(平均在庫量)/(一定期間の所要量) により求められる。

解答

正解は 5 になります。

問題の背景と全体像

在庫管理は、製造業や小売業において顧客サービス水準の維持とコスト削減を両立させる重要な課題です。

各選択肢が在庫管理の基本概念と整合しているかを検証し、不適切な記述を特定します。

各選択肢の徹底検証

① 「発注点方式は在庫量が定められた量を下回ったときに決められた量を発注」

- 適切性: 適切

- 根拠:

発注点方式は、定量発注方式とも呼ばれ、在庫が事前設定した発注点を下回った際に一定量を発注する方法です。

例えば、部品在庫が500個を切ったら1,000個を発注するケースが該当します。

→ 適切

② 「サービス率=(要求数量-品切数量)/要求数量」

- 適切性: 適切

- 根拠:

サービス率は顧客需要を満たす割合を示し、この計算式は一般的な定義です。

例:100個の注文に対し品切れが10個の場合、サービス率は(100-10)/100=90%となります。

→ 適切

③ 「在庫水準は在庫量の総称で適正化が重要」

- 適切性: 適切

- 根拠:

在庫水準は「安全在庫」「発注点」「最大在庫」などの指標を含む概念です。

過剰在庫や品切れを防ぐため、最適な水準を維持することが求められます。

→ 適切

④ 「在庫は販売機会損失を防ぐバッファ」

- 適切性: 適切

- 根拠:

在庫は需要変動やサプライチェーンの遅延に対応する緩衝材として機能します。

例:クリスマス商戦向けに事前に商品を確保するケース。

→ 適切

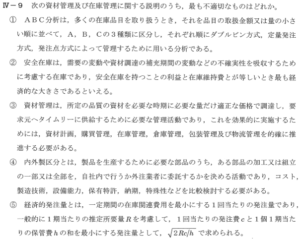

⑤ 「在庫回転率=平均在庫量/所要量」

- 不適切性: 不適切

- 誤りの核心:

正しい計算式は 「在庫回転率=所要量/平均在庫量」 です。

例えば、年間売上高1,200万円、平均在庫200万円の場合、回転率は6回/年となります。 - 公式の誤り:

$$\text{在庫回転率} = \frac{\text{一定期間の所要量}}{\text{平均在庫量}}$$

→ 不適切

まとめ:技術士試験の重要ポイント

正解:⑤

誤りの核心

在庫回転率の計算式が逆です。所要量を分子、平均在庫量を分母とするのが正しい定義です。

在庫管理の重要指標

| 指標 | 正しい計算式 | 用途 |

|---|---|---|

| サービス率 | (要求数量-品切数量)/要求数量 | 顧客満足度評価 |

| 在庫回転率 | 所要量/平均在庫量 | 在庫効率の測定 |

| 発注点 | 平均消費量×調達期間+安全在庫 | 発注タイミングの決定 |

感想

在庫管理、大事ですよね。

もちろん過去問にも多く登場します。

若い頃、在庫管理のお手伝いをやっておりまして。

当時は行き当たりばったりだなあと感じていたのですが。

資材の人達はこのへんしっかり理解していたのだろう、と思われます。

うまく回ってましたから。

その後数十年してプラント会社に転職するのですが、そこでは在庫管理なにそれ?って感じでしたね。

デッドストック山積み、在庫あるのに同じ部材注文しまくり。

コレこそ行き当たりばったりなんだなあ、と今日の問題の解説を作りながら思い出した次第です。