目次

問題

Ⅲ-15 工程能力に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 工程能力は、安定した工程の持つ、特定の成果に対する統計的な工程変動を表したものである。

② 工程能力は、一般に工程のアウトプットである品質特性を対象とする。

③ 工程能力は、ヒストグラム、グラフ、管理図等により表現できる。

④ 特定の規定された公差を工程能力で除した値を、工程能力指数という。

⑤ 工程能力は、工程の品質特性の分布が正規分布とみなされるとき、一般に平均値±σで表される。

解答

正解は 5 になります。

問題の背景と全体像

工程能力は、製造プロセスが品質規格を満たす能力を定量的に評価する指標です。

品質管理において、工程の安定性や製品のバラつきを分析するために用いられます。

工程能力の基本概念

- 工程能力: 安定した工程が、製品を規格内で一貫して生産できる能力。

- 工程能力指数(Cp/Cpk): 規格幅と工程のバラつき(標準偏差)の比率で算出。

- 品質特性: 製品の性能や寸法など、評価対象となる特性(例:長さ、重量、硬度)。

各選択肢の徹底検証

① 「工程能力は、安定した工程の持つ、特定の成果に対する統計的な工程変動を表したものである」

- 適切性: 適切

- 解説:

工程能力は、管理状態が安定した工程での「バラつきの幅」を指します。

例えば、ネジの長さが±0.1mmの範囲で収まる能力を評価します。

→ 定義が正確→適切

② 「工程能力は、一般に工程のアウトプットである品質特性を対象とする」

- 適切性: 適切

- 解説:

品質特性(例:製品の強度、寸法)に対して工程能力を測定します。

自動車部品の耐久性が規格内に収まるかを分析するケースが該当。

→ 正しい説明→適切

③ 「工程能力は、ヒストグラム、グラフ、管理図等により表現できる」

- 適切性: 適切

- 解説:

ヒストグラムでデータ分布を可視化し、管理図で工程の安定性を確認します。

例:製造ラインの寸法バラつきをヒストグラムでモニタリング。

→ 適切な手法→適切

④ 「特定の規定された公差を工程能力で除した値を、工程能力指数という」

- 適切性: 適切

- 解説:

工程能力指数(Cp)は 「公差÷(6×標準偏差)」 で計算されます。

例えば、公差±2mm、標準偏差0.5mmの場合、Cp=2/(6×0.5)=0.67。

→ 計算式が正確→適切

⑤ 「工程能力は、品質特性の分布が正規分布のとき、平均値±σで表される」

- 不適切性: 不適切

- 誤りの核心:

正しくは 「平均値±3σ」 です。

±σでは68.27%のデータしか含まれず、工程能力評価には不十分。

±3σ(99.73%)が基準。

→ 範囲の定義誤り→不適切

まとめ:技術士試験の重要ポイント

正解:⑤

誤りの核心

工程能力は「平均値±3σ(6σ幅)」で定義され、±σでは範囲が狭すぎます。この誤りが不適切な記述です。

工程能力の計算式

$$\text{工程能力} = 6\sigma \quad \text{(σ:標準偏差)}$$

$$\text{工程能力指数(Cp)} = \frac{\text{公差}}{\text{工程能力}} = \frac{\text{公差}}{6\sigma}$$

感想

σ出てきたら身構えるのですよね。

散々過去にやって来たのにもかかわらず、です。

でもまあ、今日も正解だったので少しは身についているのでしょうね。

過去問としてはこのあたりかな?

関連記事

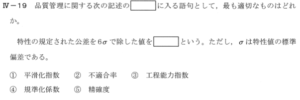

平成23年度 経営工学部門 IV-19

問題 品質管理に関する次の記述の[ ]に入る語句として、最も適切なものはどれか。 特性の規定された公差を6σで除した値を[ ]という。ただし、σは特性値の標準偏差...

今日は過去問とそっくり、というワケではなかった。