問題

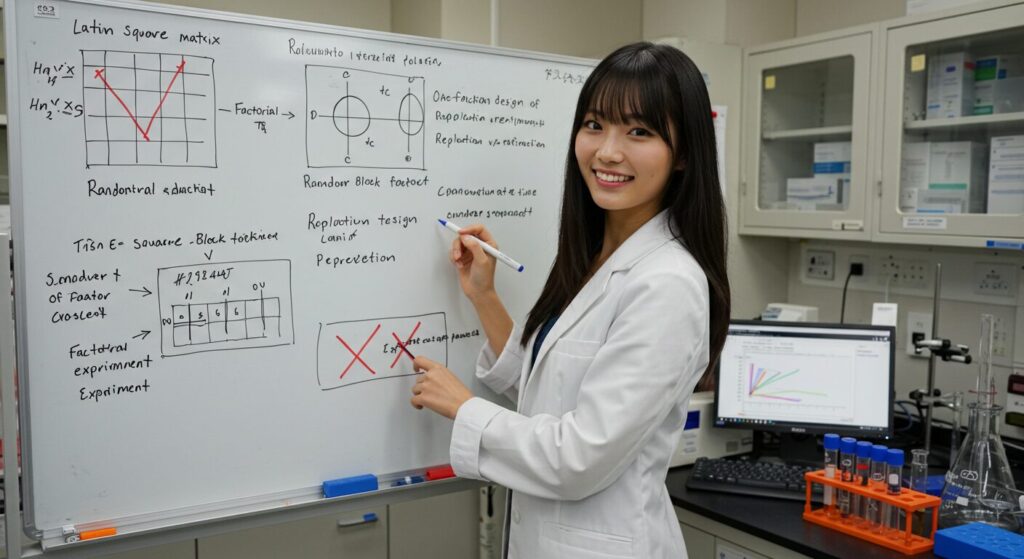

Ⅲ-18 実験計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 実験計画法は、効率的かつ経済的に、妥当で適切な結論に到達できるような実験を計画する方策である。

② 要因実験は、一度に1つの因子を取り上げる直感的な実験である。

③ 実験におけるブロック化の方策には、乱塊法、ラテン方格法などがある。

④ 実験におけるランダム化とは、処理を実験単位に割り付ける際、それぞれの実験単位にどの処理も等しい確率で割り付けられるようにする方法である。

⑤ 実験における反復とは、説明変数に関する所与の設定について、複数回の実験を実施することである。

解答

正解は 2 になります。

実験計画法の概要

実験計画法(Design of Experiments, DOE)は、効率的かつ経済的に信頼性の高いデータを得て、客観的で妥当な結論を導くための実験の設計・解析手法です。

実験計画法では、限られた時間や予算の中で、必要な情報を最大限に引き出せるように実験条件を工夫します。

主な考え方として「要因実験」「ランダム化」「ブロック化」「反復」「直交配列表」などがあり、特にフィッシャーの三原則(反復・ランダム化・局所管理)は実験計画法の基礎となっています。

各選択肢の詳細解説

① 実験計画法は、効率的かつ経済的に、妥当で適切な結論に到達できるような実験を計画する方策である。

この選択肢は正しいです。

実験計画法の最大の目的は、限られたリソースで最大限の情報を得て、信頼できる結論を導き出すことです。

効率性・経済性・妥当性を重視した実験設計が特徴です。

② 要因実験は、一度に1つの因子を取り上げる直感的な実験である。

この選択肢が最も不適切です。

要因実験(要因配置実験)は、複数の因子(要因)を同時に変化させて、その主効果や交互作用を調べる実験方法です。

「一度に1つの因子だけを変える」方法は「一要因実験」や「単純比較実験」と呼ばれ、実験計画法の本質である多因子同時検討とは異なります。

要因実験では、直感的な一因子ずつの実験よりも、効率よく因子間の関係性を明らかにできます。

③ 実験におけるブロック化の方策には、乱塊法、ラテン方格法などがある。

この選択肢は正しいです。

ブロック化とは、実験に影響を与える外的要因をグループ化(ブロック化)し、その影響を除去する手法です。

乱塊法やラテン方格法は、代表的なブロック化の方法として広く使われています。

④ 実験におけるランダム化とは、処理を実験単位に割り付ける際、それぞれの実験単位にどの処理も等しい確率で割り付けられるようにする方法である。

この選択肢も正しいです。

ランダム化は、偶然の誤差やバイアスを排除するために、処理の割り付けを無作為に行う方法です。

これにより、実験結果の信頼性が高まります。

⑤ 実験における反復とは、説明変数に関する所与の設定について、複数回の実験を実施することである。

この選択肢も正しいです。

反復とは、同じ条件で複数回実験を行い、ばらつきや誤差を評価できるようにする手法です。

反復によってデータの信頼性や精度が向上します。

実験計画法の基本概念まとめ表

| 用語 | 概要・ポイント |

|---|---|

| 要因実験 | 複数因子を同時に変化させ主効果・交互作用を調べる |

| ランダム化 | 割り付けを無作為にし誤差やバイアスを排除 |

| ブロック化 | 外的要因をグループ化し影響を除去 |

| 反復 | 同条件で複数回実験しばらつきや誤差を評価 |

| 直交配列表 | 多因子実験の効率化のための表 |

まとめ:問題の要点

- 要因実験は「一度に1つの因子」ではなく、複数因子を同時に検討するのが特徴。

- 実験計画法は効率的・経済的な実験設計と客観的な解析を重視する。

- ブロック化、ランダム化、反復は実験計画法の三大原則。

- 複数因子同時実験・交互作用の把握が要因実験の本質。

感想

実験計画法、あんまり得意じゃないんですが今日のは正解でしたよ。

過去問のおかげ、でしょうか。

まだまだあったような気がするけど、気のせいか・・・。

ああ、直交配列表があった。

あれは本当に苦手なんだよなあ。