問題

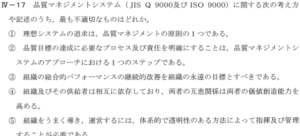

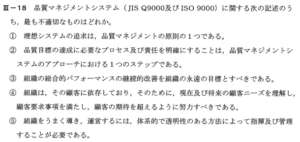

Ⅲ-15 ISO9000-2015規格の品質マネジメントシステムにおける「品質マネジメントの原則」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 品質マネジメントの原則には、顧客の要求事項を満たすことと、顧客の期待を超える努力をするという「顧客重視」の考え方がある。

② 品質マネジメントの原則には、すべての階層のリーダーは、目的及び目指す方向を一致させ、人々が組織の品質目標の達成のために積極的に参加する状況を作り出すという「リーダーシップ」がある。

③ 品質マネジメントの原則には、環境方針を策定し、実施し、環境側面を管理するための「環境管理」がある。

④ 品質マネジメントの原則には、成功する組織は、改善に対して継続して焦点を当てているという「改善」がある。

⑤ 品質マネジメントの原則には、持続的成功のために、組織は、例えば提供者のような密接に関連する利害関係者との関係をマネジメントする「関係性管理」がある。

解答

正解は 3 になります。

ISO9000:2015 品質マネジメントの原則 ― 概要

ISO9000シリーズは、品質マネジメントシステム(QMS)の国際的な基準として、製品やサービスの品質向上と顧客満足を目指す組織活動を推進する規格です。

2015年改訂では、「品質マネジメントの原則」として組織運営の中核となる7つの柱を定めています。

これらは、持続的な業績向上と顧客の信頼獲得、経営効率の最大化に直結する重要概念です。

各選択肢の詳細解説

① 顧客重視について

「顧客重視」は、顧客の要求事項を正確に把握し、それを確実に満たすことが品質マネジメントの基本方針とされています。

顧客満足度の向上を重要視するものの、「期待を超える努力」までは原則の中で求められていません。

規格では、顧客に過剰な品質を提供することが本来の目的とはならず、「顧客要求の充足」が核心となっています。

② リーダーシップについて

品質マネジメントの原則には「リーダーシップ」が明記されています。

これは、すべての階層のリーダーが目的と目標を明確にし、組織構成員のベクトルを合わせ、品質目標の実現に全員が参画する状態を築くことを意味します。

現場の士気や一体感を高め、組織の方向性を一致させる重要な考え方です。

③ 「環境管理」について

この選択肢が最も不適切です。

品質マネジメントの原則の中に「環境管理」は存在しません。

「環境管理」は環境マネジメントシステム(ISO14000シリーズ)のテーマであり、ISO9000-2015の原則では品質・組織・顧客に特化した内容です。

品質マネジメントの中では、主として顧客満足・組織運営・リーダーシップ・改善・関係性などが重視されます。

④ 改善について

「改善」はISO9000-2015の原則のなかでも中央的な位置づけです。

「継続的改善」(continuous improvement)の精神で、現状維持に甘んじず、常に組織のシステムやプロセスを向上させるアプローチが推奨されています。

これにより、組織全体のパフォーマンス向上と顧客価値の最大化が実現されます。

⑤ 関係性管理について

「関係性管理」は、サプライヤーやビジネスパートナーなどの利害関係者(ステークホルダー)と強固な関係を築き、長期的な成功を目指す考え方です。

組織外部との有効な連携はリスクの低減や品質向上に直結し、これもISO9000-2015が重視する原則の一つです。

ISO9000:2015「品質マネジメントの原則」― 組織運営の中核となる7つの柱

ISO9000:2015において品質マネジメントシステム(QMS)の根幹をなす「品質マネジメントの原則」とは、組織が継続的な成長と顧客満足の実現を目指すうえで押さえるべき7つの基本指針です。

それぞれの概要を以下にまとめます。

1. 顧客重視(Customer Focus)

組織は顧客のニーズや期待を正確に理解し、その要求事項を満たすことで顧客満足を向上させます。

顧客からの信頼とリピート受注を獲得するため、常に顧客中心の運営姿勢が重視されます。

2. リーダーシップ(Leadership)

リーダーは組織の目的や方向性を明確に示し、全ての構成員が同じ目標を共有できる環境づくりを行います。

強いリーダーシップによって、従業員の士気や一体感が醸成されます。

3. 人々の積極的参加(Engagement of People)

組織のすべての階層・部門のメンバーが能力を最大限に発揮し、組織目標の達成に向け積極的に参加・貢献することを促します。

従業員のモチベーションやスキル向上もここに含まれます。

4. プロセスアプローチ(Process Approach)

業務を単なる作業の集合ではなく、「一連のプロセス」としてとらえ、各プロセス同士の相互作用や管理を最適化します。

プロセスごとの管理・改善が品質全体の向上に直結します。

5. 改善(Improvement)

組織の継続的改善が必須であり、現状に留まらずプロセスやシステムの改善を推進します。

これにより、市場や顧客要求の変化にも柔軟かつ迅速に対応できます。

6. 客観的事実に基づく意思決定(Evidence-based Decision Making)

意思決定は、測定データや情報、客観的な事実に基づいて行うことが求められます。

これにより、リスクやムダを抑制し、効果的な活動・改善を可能にします。

7. 関係性管理(Relationship Management)

仕入先、外部パートナー、サプライヤーなどの利害関係者との良好な関係構築・維持を図ります。

安定した調達や協力体制が、長期的な成功と品質向上につながります。

まとめ

- ISO9000:2015 の品質マネジメントの原則には、「顧客重視」「リーダーシップ」「継続的改善」「関係性管理」などが含まれる。

- 「環境管理」は品質マネジメントの原則には含まれていないため、混同しないことが重要。

- 規格の理解では、「原則に含まれる内容」と「他規格(環境マネジメント)との違い」を正確に区別することが合格へのポイント。

- 実務でも「品質マネジメント」と「環境管理」は独立した運用管理分野として捉えられている。

| 原則 | 内容の要点 |

|---|---|

| 顧客重視 | 顧客要求の理解・満足 |

| リーダーシップ | 目的・方向性の明確化と共有 |

| 人々の積極的参加 | 全員参画による能力の最大化 |

| プロセスアプローチ | プロセス単位での運用・最適化 |

| 改善 | 継続的な現状見直しと改善 |

| 客観的事実に基づく意思決定 | データ・事実に基づく判断 |

| 関係性管理 | 利害関係者と効果的な協働・関係強化 |

感想

品質マネジメント、過去問も多い!

そして今日のは簡単だった!

ISO14000シリーズじゃないもんな。うん、これくらいわかる!

関係ないけれど磯さんという同級生がいて。

この解説書いてるときに同級生LINEグループに磯さんから投稿が上がっていました。

なんという偶然!!