問題

Ⅲ-7 レイアウトに関する次の記述のうち、最も不適切なのはどれか。なお、SLPとは、Systematic Layout Planningの略である。

① SLPにおけるレイアウト・プロジェクトは、立地選定、基本レイアウト、詳細レイアウト、設備の4段階を経て完了する。

② 相互関係図表は、機能、区域、機械などのアクティビティ間の近接性に関する相互関係を表す交差型の図表である。

③ レイアウト計画では、製品工程分析の応用型として、工場配置図に示した流れ線図、工程間の物の流量をどこからどこへの形式で分析するフロムツーチャートなどが利用される。

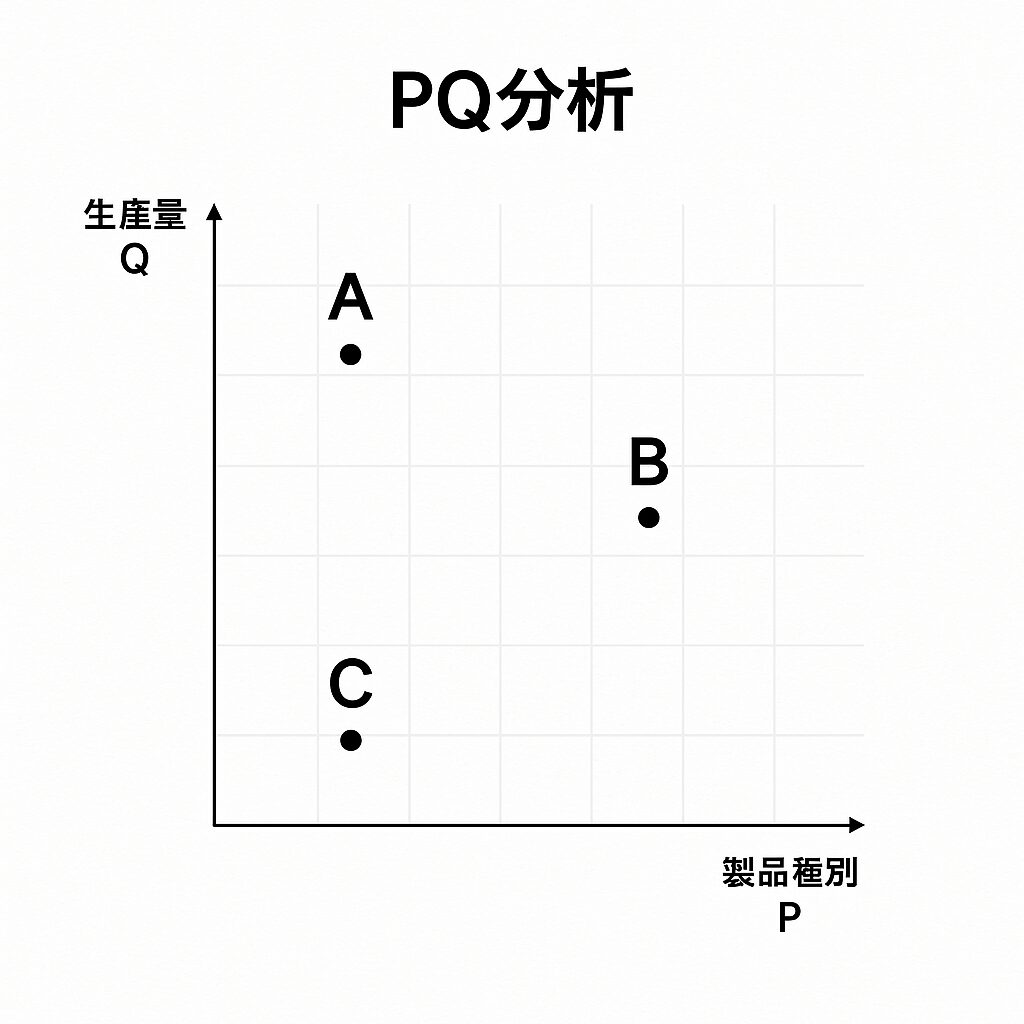

④ レイアウト計画の基礎とするために、需要予測や市場調査などをもとにして、生産の対象となっている製品の種類Pを横軸に、品目水準Qを縦軸にとり、P-Qチャートを作成する手法は、P-Q分析と呼ばれている。

⑤ レイアウト案を決定するためには、種々の代替案を作成し、好ましくない点を比較して欠点を取り除いたり、目的に対する達成度、特定項目に関する価値評価、コスト比較などによって代替案を総合的に評価する。

解答

正解は 4 になります。

問題概要と出題意図

本問題は「レイアウト」に関する基本的な知識と、工場・生産現場などで用いられる計画手法について問うものです。

レイアウトは、工場やオフィスなどにおける「人・モノ・機械・設備の配置」を最適化し、生産性や効率、安全性を向上させる重要な概念です。

Systematic Layout Planning(SLP)は、こうしたレイアウト計画の体系的な手順として広まっている手法であり、レイアウト技術の基礎を学ぶうえで不可欠な知識となっています。

ここでは各選択肢について詳しく解説し、正しい知識の定着を図ります。

選択肢の詳細解説

① SLPにおけるレイアウト・プロジェクトの段階

SLP(Systematic Layout Planning)では、レイアウト計画を次のような主な段階で進めます。

- 立地選定(ロケーションの決定)

- 基本レイアウト(マクロレベルでの配置を決定)

- 詳細レイアウト(個々の機械・設備の詳細な配置決定)

- 設備設置(実際の現場配置、導入作業)

これらの手順はSLPの代表的プロセスであり、正しい知識です。段階を経るごとに情報を整理し、実際の現場運用に落とし込んでいきます。

② 相互関係図表の役割

相互関係図表(リレーションシップ・ダイアグラム)は、工場や部門などの各活動(アクティビティ)間の「どれだけ近づける必要があるか」「どの程度の関連性があるか」を明らかにするための交差型図表です。

- 縦軸・横軸に各活動を並べ、交点に親密度や近接性を記号やアルファベット(A・E・I・O・U・Xなど)で表記します。

- これによって、どこをどのようにレイアウトすべきかの根拠になります。

この説明は正しい内容です。

③ 工場レイアウト計画の手法

製品工程分析の応用としては、次のようなツールが利用されます。

- 流れ線図(フローダイアグラム):工場配置図上に、モノや人の移動経路・フローを表記

- フロムツーチャート:各工程間の物や人の移動量を表で「どこからどこへ」「何回・どのくらい」発生しているかを視覚的に表示

このような手法は、レイアウト計画を合理的・定量的に行ううえで欠かせません。この選択肢も正しい知識です。

④ P-Q分析に関する説明(正解・不適切)

ここで問われている「P-Q分析(PQ分析)」とは、製品(P:Product)を横軸、品目水準(Q:Quantity)を縦軸にとったチャートを作成し、どの製品がどれだけの量で生産されるのかを分析する手法です。

- これによって、「多品種少量生産」か「少品種大量生産」かなど、生産形態を分類できます。

- しかし、一般的なPQ分析では、市場調査や需要予測を直接基にせず、あくまで生産計画や過去実績に基づいた製品群全体のバランスや生産特性を把握するためのものです。

- 「P-Qチャートをレイアウト計画の基礎とする」という表現はやや誤りです。PQ分析は生産管理や型別分類等に使われますが、レイアウト計画「のためだけ」に用いるものではありません。

この説明が最も不適切です。

⑤ レイアウト案の評価と選定

複数のレイアウト案(代替案)を作成し、比較・評価をして最適な案を選びます。その際に検討されるのは、

- 欠点の抽出・比較

- 達成度や目的適合度

- コスト比較

- 特定項目に関する価値評価

という多角的な基準です。これはレイアウト計画の基本的な流れであり、正しい内容です。

【図表】P-Q分析のイメージ

このようなチャートを用いて生産形態を把握します。

まとめ:問題の要点とレイアウト計画の基本

- レイアウト計画においては、SLPや相互関係図表、流れ線図、フロムツーチャートなど多様な手法・ツールを使いながら、複数案を比較し評価するアプローチが重要です。

- PQ分析は製品ごとの生産量や生産形態全体を把握するのに有効ですが、直接「レイアウト計画」の基礎資料とする説明は不正確です。

- 工場やオフィスのレイアウトは、効率的な生産性や作業安全に直結するため、専門知識を体系的に学ぶことが技術士試験でも求められています。

感想

今日は正解でした。

PQ分析をレイアウトだけで使うのは変だなーと違和感あったので。

その視点で正解だったようです。

過去問にも出てますね!