問題

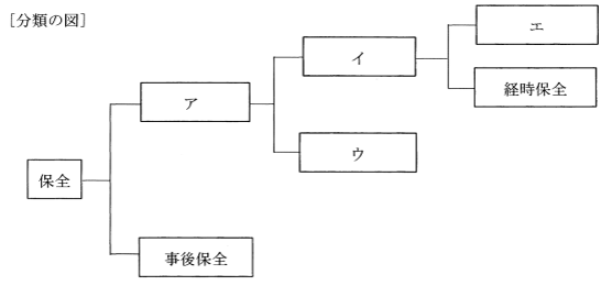

III-28 保全の管理上の分類を示す下図の□に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 予防保全 | 時間計画保全 | 状態基準保全 | 定期保全 |

| ② | 改良保全 | 時間計画保全 | 予知保全 | 日常保全 |

| ③ | 予防保全 | 緊急保全 | 状態基準保全 | 緊急保全 |

| ④ | 改良保全 | 予防保全 | 時間計画保全 | 定期保全 |

| ⑤ | 日常保全 | 予防保全 | 時間計画保全 | 定期保全 |

解答

正解は 1 になります。

分類図の構成と保全の基本

この問題は、工場や設備管理で必須となる「保全管理」の分類について問うものです。

保全とは、設備や機械のトラブルを未然に防ぎ、安定稼働を維持するための活動全般を指します。

設備保全は主に「予防保全」と「事後保全」に分類され、さらに細分化することで、どの保全がどのタイミングで、どのような内容で実施されるのかを体系立てて管理できます。

設備の停止や故障による損失を最小化し、効率的な生産活動を実現するために、体系的な保全管理が不可欠です。

保全分類の代表的な流れ

- 保全

- 予防保全

- 時間計画保全

- 定期保全

- 状態基準保全

- 経時保全

- 時間計画保全

- 事後保全

- 予防保全

保全は大きく「予防保全」と「事後保全」に分かれます。

予防保全の中に「時間計画保全」と「状態基準保全」があります。それぞれさらに細分化されます。

各保全用語の意味解説

1. 予防保全(アの選択肢)

- 意味:設備が壊れる前に保守作業を行う保全方法。

設備の寿命やトラブル発生リスクを減らすため、計画的なメンテナンスが行われる。 - 特徴:壊れてから修理するのではなく、壊れる前に予め防止策を講じる。

- 代表例:定期的なエンジンオイル交換、ベルトの張りのチェック等。

2. 時間計画保全(イの選択肢)

- 意味:あらかじめ決められた時間周期ごとに、一律同じ内容の保全作業を行う方法。

- 特徴:スケジュール通り保全が進むため、抜けや漏れが起こりにくい。

- 代表例:半年ごとの分解点検、毎日の清掃作業など。

3. 状態基準保全(ウの選択肢)

- 意味:機械や設備の現在の状態(例えば振動、温度、消耗度などのデータ)に基づいて、保全作業の時期や内容を決定する方法。

- 特徴:必要なときに必要な内容のみ実施できるため、無駄が少ない。

- 代表例:振動が規定値を超えた時のみベアリングを交換するなど。

4. 定期保全(エの選択肢)

- 意味:あらかじめ定めた周期ごとに、計画的・定型的な保全を実施すること。

- 特徴:突発的なトラブルを減らすことができ、計画的な資源投入が可能。

- 代表例:1年ごとの法定点検、毎週のグリスアップなど。

5. 経時保全

- 意味:機械や部品が時間と共に劣化することを前提に、一定期間ごとに部品交換などを行う。

定期保全のことを指す場合も多い。

6. 事後保全

- 意味:設備が実際に故障した後で修理・復旧する保全活動。

- 代表例:故障してからエンジンを修理する。

分類図の正しい当てはめ

【問題の分類フロー】

- 保全

- ア

- イ

- エ

- 経時保全

- イ

- 事後保全

- ア

- ウ

選択肢の中から内容と順序が適合するものを探すと、「①(ア:予防保全、イ:時間計画保全、ウ:状態基準保全、エ:定期保全)」が最も適切です。

各選択肢の詳細解説

①

ア:予防保全

イ:時間計画保全

ウ:状態基準保全

エ:定期保全

→ すべての用語が、上記分類フローに正確に対応します。

②

ア:改良保全

イ:時間計画保全

ウ:予知保全

エ:日常保全

→ 改良保全(設備自体の性能向上や構造改善を目指すもの)や予知保全(日常の計測や診断による故障予測を主体とする)が混入しており、主流の予防保全の体系分けと一致しません。

また日常保全は主に現場レベルの日常的な簡易メンテ作業を指すため、定期保全のポジションには適しません。

③

ア:予防保全

イ:緊急保全

ウ:状態基準保全

エ:緊急保全

→ 緊急保全はそもそも予防的ではなく、事後的な対応を優先する保全のため、予防保全系の分類として矛盾します。

④

ア:改良保全

イ:予防保全

ウ:時間計画保全

エ:定期保全

→ 改良保全が独立した上位分類として扱われており、フレームワークとしては系統が異なります。

⑤

ア:日常保全

イ:予防保全

ウ:時間計画保全

エ:定期保全

→ 日常保全は組織階層の中でも特に現場の日々の作業を指すので、分類の大項目としては位置づけが異なります。

まとめと学習ポイント

- 保全管理の分類は「予防保全」と「事後保全」の二本立てが基本であり、予防保全の細分化が問われることが多いです。

- 予防保全の中でも「時間計画保全」と「状態基準保全」が基本形式で、それぞれ「定期保全」「経時保全」などの具体的な実施内容まで押さえることが重要です。

- 現代の生産現場や設備管理において、設備の信頼性向上やコスト削減、ダウンタイム最小化の観点から、保全管理の体系的理解は欠かせません。

感想

今日は正解でした!

慌てずに既存となるものと対の言葉で時系列的に、って消去法でしたね。

あれ?しょっちゅうこの手の問題解いてきたと思ったのですが。

過去問1記事しかないな。

検索キーワードが違うのかな?

まあ、理解して回答できてるので深追いはやめとこう。