問題

Ⅲ―34 問題解決プロセスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① デルファイ法は、多数の専門家に同一のアンケート調査を繰り返しおこない、2回目以降の調査では、前回の調査結果を回答者にフィードバックして全体の意見の傾向を見ながら調査項目を再評価するところに特徴がある。

② 改善における設計的アプローチは、部分から全体へ展開する帰納的アプローチである。

③ モンテカルロ法は、乱数を使ったシミュレーションによる実験方法である。

④ モデルとは、問題の特定の側面に着目して対象とするシステムを抽象化して表現したものである。

⑤ ブレーンストーミングは、一般に複数の人が集まり、自由にアイデアを出し合い、互いのアイデアによる刺激や、それらの結合を繰り返しながらよりよいアイデアに発展させる手法である。

解答

正解は 2 になります。

問題の概要とテーマ

この設問は、「問題解決プロセス」に関連する代表的な手法や概念についての理解を問う内容です。

技術士試験では、問題解決に使われる各種方法論やその特徴を区別し正しく理解できているかが重要視されます。

ここでは、データ収集、意見集約、実験的アプローチ、システムの抽象化、創造手法など、現場で活用される複数の考え方が登場しています。

各選択肢の詳細解説

① デルファイ法について

デルファイ法は、主に専門家の知見を集約し、最適な合意点を導き出すための手法です。

具体的には「匿名」で複数回のアンケート調査を行い、その都度、集計結果を参加者へフィードバックします。

こうすることで、個人の偏見やプレッシャーを排除し、全体の意見の収束を図っていきます。

具体的な例としては、新製品の需要予測や将来予測、リスク評価などでよく使われます。

キーワード: デルファイ法、専門家意見集約、フィードバック、合意形成

② 改善における設計的アプローチ

設計的アプローチは、「全体から部分へ」すなわちトップダウンで目標を設定し、そこから細部を考えていく演繹的(えんえきてき)な方法が基本です。

ところがこの選択肢では「部分から全体へ展開する帰納的アプローチ」と記述されています。

設計的アプローチにおいては、まず理想状態や目標像(全体像)を定めてから、詳細な仕様や方法へ落とし込むのが典型です。したがって、この選択肢は誤りとなります。

キーワード: 設計的アプローチ、トップダウン、演繹法、帰納法、目標設定

③ モンテカルロ法について

モンテカルロ法は、複雑な問題や不確実性を含む事象を評価・予測するときに使われるシミュレーション手法です。

乱数を使って多数回の試行を行い、その結果の分布や傾向を調べます。

例えば、製造工程のリスク評価、在庫管理の最適化、金融工学でのリスク評価などに活用されています。

「乱数によるシミュレーション」という説明で間違いありません。

キーワード: モンテカルロ法、乱数、シミュレーション、確率、リスク評価

④ モデルの定義

「モデル」とは、現実世界の複雑なシステムや問題を、特定の側面に注目して単純化・抽象化したものです。

モデル化により、複雑な現象を把握しやすくなり、課題を整理したり、解決策の設計がしやすくなります。

例としては、業務フロー図、数学的モデル、経済モデルなどが挙げられます。この説明は適切です。

キーワード: モデル、抽象化、システム、モデル化、簡略化

⑤ ブレーンストーミングについて

ブレーンストーミングは、アイデア創出のためのグループワーク手法です。

参加者が自由に発言できる場をつくり、否定をしないこと、質より量を重視すること、アイデアの連鎖や結合を促進することが特徴です。

実際の会議やワークショップで広く活用されています。説明内容にも誤りはありません。

キーワード: ブレーンストーミング、アイデア創出、グループワーク、自由発想、創造技法

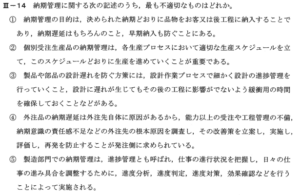

比較図表:演繹法と帰納法(設計的アプローチのポイント)

| 手法種別 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 演繹法 | 全体像や原理から部分を導き出す | 目標から計画詳細へ落とし込む |

| 帰納法 | 部分のデータから全体像をまとめる | 実例集積からルールを推定 |

まとめ ―問題の要点―

本問の要点は、「問題解決に使われる代表的手法・概念の正しい理解と使い分け」にあります。

特に設計的アプローチはトップダウン(演繹法)的であることが重要な知識です。

また、デルファイ法やモンテカルロ法、モデルの抽象化、ブレーンストーミングなど、実務現場で多用される手法の特徴も整理しておきましょう。

感想

過去問としてはこのあたりが近いでしょうか。

問題解決、よく本業でも出てきます。

なので本日も正解!

バッチリでしたわ。

ただ、デルファイとモンテカルロがすぐごっちゃになる・・・・。