問題

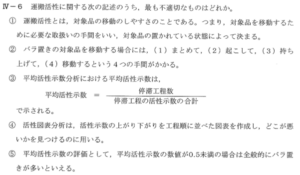

Ⅲ-8 次のうち、運搬と運搬活性分析に関する説明として最も不適切なものはどれか。

① JIS Z8206工程図記号において運搬記号は、加工記号の直径の1/2~1/3の大きさの円で表すが、➪の記号を用いてもよい。

② 工場における運搬は、工程間の荷扱と区別して、倉庫職場間、職場間の資材・製品の移動を意味する。

③ 単にn個の地点からm個の地点へ物を運ぶ問題は、輸送問題と呼ばれ、線形計画問題として定式化される。

④ 運搬活性指数とは、対象物の重量と移動距離との積によって区分される指数である。

⑤ 運搬活性分析の1つの活性図表分析では、活性示数の上がり下がりを工程順に並べた図表を作成し、この図表から活性示数の低いところを探せば、それが問題点であり、改善すべき点となる。

解答

正解は 4 になります。

運搬と運搬活性分析に関する問題の徹底解説

経営工学は、工場や物流などの現場で効率を高めるための手法を提供する学問です。その中でも「運搬」と「運搬活性分析」は、資材や製品の移動における効率化を考える重要なテーマです。

今回は、技術士試験の問題を題材にして、「運搬」と「運搬活性分析」に関する基礎知識と選択肢の解説を行います。この問題では、5つの選択肢から「最も不適切なもの」を選ぶ必要があります。

運搬と運搬活性分析とは?

運搬とは

工場や倉庫での「運搬」は、資材や製品をある地点から別の地点へ移動させる活動を指します。たとえば、以下のようなケースが該当します:

- 工程間で部品を移動させる

- 倉庫から作業場に資材を供給する

- 完成品を保管場所へ輸送する

運搬は直接的に製品価値を生み出す活動ではありませんが、生産プロセスにおいて必要不可欠な要素です。そのため、効率的な運搬計画が重要です。

運搬活性分析とは

「運搬活性分析」は、運搬活動の効率を評価し、問題点を見つけて改善するための手法です。この分析では、以下のような指標や図表が使われます:

- 運搬活性指数: 運ぶ物の重量と移動距離を掛け合わせた指標。

- 活性図表分析: 工程ごとの運搬活性指数を図表化し、改善ポイントを特定。

問題文と選択肢解説

問題文:

次のうち、運搬と運搬活性分析に関する説明として最も不適切なものはどれか。

選択肢①

「JIS Z8206工程図記号において運搬記号は、加工記号の直径の1/2~1/3の大きさの円で表すが、➪の記号を用いてもよい。」

- 解説: この選択肢は正しい内容です。

JIS Z8206(日本工業規格)では、工程図記号として「加工」「検査」「運搬」などが定義されています。運搬記号は小さな円で表されますが、矢印(➪)で示すことも認められています。 - ポイント: JIS規格に基づいた記号表現は、生産管理や工程設計で広く使われています。

選択肢②

「工場における運搬は、工程間の荷扱と区別して、倉庫職場間、職場間の資材・製品の移動を意味する。」

- 解説: この選択肢も正しい内容です。

工場内での「荷扱い」と「運搬」は区別されます。「荷扱い」は主に積み下ろしや仕分け作業を指し、「運搬」は地点間で物を移動させる活動を意味します。 - ポイント: 運搬活動は工程間や倉庫間など広範囲にわたる移動が対象となります。

選択肢③

「単にn個の地点からm個の地点へ物を運ぶ問題は、輸送問題と呼ばれ、線形計画問題として定式化される。」

- 解説: この選択肢も正しい内容です。

輸送問題(Transportation Problem)は、「n個の供給地点」と「m個の需要地点」の間でコスト最小化を目的として物資輸送計画を立てる問題です。これは線形計画法(Linear Programming)の一種として定式化されます。 - ポイント: 輸送問題は物流分野で頻繁に使われる数学的手法です。

選択肢④

「運搬活性指数とは、対象物の重量と移動距離との積によって区分される指数である。」

- 解説: この選択肢は不適切です(正解)。

「運搬活性指数」は確かに重量と距離に関連しますが、「区分される指数」という表現は誤りです。本来、この指数は重量と距離を掛け合わせて算出され、その値そのものが評価指標として使われます。「区分」という言葉は不適切です。 - ポイント: 運搬活性指数は単純な計算式で得られる値ですが、その解釈や用途には注意が必要です。

選択肢⑤

「運搬活性分析の1つの活性図表分析では、活性示数の上がり下がりを工程順に並べた図表を作成し、この図表から活性示数の低いところを探せば、それが問題点であり、改善すべき点となる。」

- 解説: この選択肢も正しい内容です。

活性図表分析では、工程ごとの活性指数(示数)を時系列的に並べて可視化します。この図表から低い値(非効率な部分)を特定し、その部分について改善案を検討します。 - ポイント: 活性図表分析は視覚的に問題点を特定できるため、生産現場で有用な手法です。

まとめ:問題解答と要点

正解:④

選択肢④は、「区分される指数」という表現が誤りであり、不適切です。本来、「運搬活性指数」は重量と距離との積によって算出され、その値そのものが評価指標として使われます。

問題要点

- 運搬とは資材や製品などを地点間で移動させる活動。

- 運搬活性分析は、不稼働時間削減や効率向上につながる重要な手法。

- 「JIS Z8206工程図記号」や「輸送問題」など、生産管理・物流分野で基礎的かつ重要な知識が求められる。

- 「区分される指数」という表現は誤り。「算出された値」が正しい。

感想

運搬の問題、問34とかで出てくるイメージでしたが。

このときも早く出てきていましたね。

今回も正解、でした。

これはマグレかな。

このあたり、まだしっかりとインストール出来ていない感があります。