問題

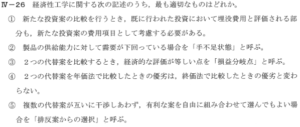

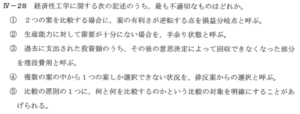

Ⅲ-28 経済性工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 経済的な有利さを判断するための「比較の原則」の1つに、「各案の間で相違する費用と収益とを、お金の流れに注目してとらえる」という原則がある。

② 回収不能になった過去の投資額で方策の優劣に関係のない費用を「埋没費用」と呼ぶ。

③ 複数の投資案を比較する場合、手余り状態と手不足状態では案の優劣が変わることはない。

④ いくつかの案の中から1つを選ぶと、他の案は必然的に捨てられる場合を「排反案からの選択」と呼ぶ。

⑤ 寿命が異なる複数案の優劣を比較する方法の1つに、年価法を適用する考え方がある。

解答

正解は 3 になります。

1. 問題の位置付けと目的

この問題は、経済性工学の基本概念を正確に理解しているかを問うものです。

特に「不適切な記述」を選ぶことで、用語の定義や比較原則の本質を確認します。

2. 各選択肢の検証

① 比較の原則「差異分析」

内容:

「各案の相違する費用・収益を、お金の流れに注目してとらえる」

解説:

経済性評価の基本原則です。共通部分を除外し、差異のみを比較することで、意思決定を効率化します。

具体例:

- 既存機械A vs 新機械Bの比較 → 両者で共通の固定費は無視し、差異(電力コスト削減額)のみを評価

適切性:◎(正しい記述)

② 埋没費用(サンクコスト)

内容:

「回収不能な過去の投資額で、方策の優劣に関係ない費用」

解説:

埋没費用は「過去の支出」であり、将来の意思決定に影響させてはいけません。

具体例:

- 1億円で購入した機械が故障 → 修理費200万円 vs 新規購入300万円を比較する際、「既に支払った1億円」は考慮しない

適切性:◎(正しい記述)

③ 手余り・手不足状態での案の優劣

内容:

「手余り状態と手不足状態では案の優劣が変わらない」

解説:

誤りの核心です。

- 手余り状態:資金に余裕がある → 投資回収率(IRR)を重視

- 手不足状態:資金が限られる → 回収期間(Payback Period)を優先

具体例: - 手余り:IRR 15%の案件A vs IRR 10%の案件B → Aを選択

- 手不足:回収期間2年の案件C vs 5年の案件D → Cを選択

適切性:×(不適切な記述)

④ 排反案からの選択

内容:

「1つを選ぶと他案が捨てられる状況」

解説:

排反案は「同時に実行不可能な選択肢」を指します。

具体例:

- 工場建設地を「東京」vs「大阪」から選択 → 両方の建設は不可能

適切性:◎(正しい記述)

⑤ 年価法による寿命差異の調整

内容:

「寿命が異なる案の比較に年価法を適用」

解説:

年価法は、異なる寿命の案件を「年間コスト」に換算して比較します。

計算例:

- 機械X(寿命5年、初期費用500万円) → 年価 = 500万円 / 5 = 100万円/年

- 機械Y(寿命10年、初期費用800万円) → 年価 = 800万円 / 10 = 80万円/年

適切性:◎(正しい記述)

3. 技術士試験対策のポイント

3.1 誤り選択肢③の深掘り

- 手余り状態:資本コストが低い → 長期的な利益を優先

- 手不足状態:資本コストが高い → 短期回収を優先

理論的根拠: - 資金制約下では「限界費用」が意思決定を左右します。

3.2 混同しやすい用語の整理

| 用語 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| 埋没費用 | 回収不能な過去の支出 | 既に支払った設備費用 |

| 機会費用 | 選択しなかった案の利益 | 土地を自社工場に使う代わりの賃貸収入 |

4. 総括:不適切な記述が③である理由

経済性評価では、資金の制約状態が意思決定に直結します。手余りと手不足では、下記の違いが生じるため、案の優劣が逆転し得ます:

- 評価基準の変化:IRR vs 回収期間

- 資本コストの影響:余剰資金の運用利回り

この問題を通じて、経済性工学の基本原則「状況に応じた適切な評価手法の選択」の重要性を再確認しましょう。

感想

こういう問題は初めてかも?と思いましたがありましたね、過去に。

キーワードは大体同じかな。

このようにフォーマットが違うと答えきれない、というのは本質理解が進んでいないからだな。

しっかり勉強せねば・・・。