問題

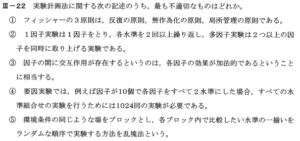

III-20 実験計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 実験計画法は、実験を効率的で経済的に、妥当で適切な結論に到達できるように計画する方策といえる。

② 要因実験は、一度に1つの因子を対象として、その要因の影響を種々の水準から検討する実験である。

③ 実験におけるブロック化の方策には、乱塊法、ラテン方格法などがある。

④ 実験におけるランダム化(無作為化)とは、処理を実験単位に割り付ける際、それぞれの実験単位にどの処理も等しい確率で割り付けられるようにする方法である。

⑤ 実験における反復とは、説明変数に関する所与の設定について、複数回の実験を実施することである。

解答

正解は 2 になります。

問題の概要解説

この問題は、「実験計画法」に関する知識を問うものです。実験計画法とは、製造業やサービス業などで行う実験を効率的かつ経済的に進め、適切な結論を得るための方法論です。例えば、新しい製品の性能を向上させるために、どの条件が最適かを調べる際に使われます。

この問題では、5つの選択肢の中から「不適切な記述」を選ぶ必要があります。つまり、実験計画法の基本的な考え方や手法について正しく理解しているかが問われています。

各選択肢の詳細解説

① 実験計画法は、実験を効率的で経済的に、妥当で適切な結論に到達できるように計画する方策といえる。

この記述は正しいです。

実験計画法の目的は、限られたリソース(時間やコスト)で最大限の情報を得ることです。無駄な実験を減らし、効率よくデータを収集することで、科学的で信頼性の高い結論を導き出します。この説明は実験計画法の本質を表しています。

② 要因実験は、一度に1つの因子を対象として、その要因の影響を種々の水準から検討する実験である。

この記述は不適切です(正解)。

要因実験とは、複数の要因(因子)を同時に扱い、それぞれが結果に与える影響や要因間の相互作用を調べるための実験手法です。一度に1つだけの要因を変化させて検討する方法は「一因子実験」と呼ばれます。この選択肢では「要因実験」を「一因子実験」と混同しているため、不適切です。

③ 実験におけるブロック化の方策には、乱塊法、ラテン方格法などがある。

この記述は正しいです。

ブロック化とは、実験条件以外の外部要因(例えば温度や湿度など)の影響を抑えるためにデータをグループ化する手法です。乱塊法やラテン方格法は代表的なブロック化手法であり、この記述は正確です。

④ 実験におけるランダム化(無作為化)とは、処理を実験単位に割り付ける際、それぞれの実験単位にどの処理も等しい確率で割り付けられるようにする方法である。

この記述は正しいです。

ランダム化は、偏り(バイアス)を排除し、公平な結果を得るために行う重要な手法です。例えば、新薬の効果を調べる際、被験者がどちらの薬(新薬またはプラセボ)を受け取るか無作為に決めることで、公平性が保たれます。この説明はランダム化について正しく述べています。

⑤ 実験における反復とは、説明変数に関する所与の設定について、複数回の実験を実施することである。

この記述は正しいです。

反復とは、同じ条件下で複数回実験を行うことでデータの信頼性を高める手段です。これによって偶然による誤差が減少し、より安定した結果が得られます。この説明も正確です。

まとめ

この問題では、「要因実験」の定義について誤った説明がされている②が最も不適切な記述となります。他の選択肢はいずれも実験計画法における基本概念や手法について正しく述べています。

| 選択肢 | 内容 | 適否 | 解説 |

|---|---|---|---|

| ① | 実験計画法全体の目的 | 正しい | 効率的・経済的な結論導出 |

| ② | 要因実験=一因子のみ | 不適切 | 要因実験では複数要因も扱う |

| ③ | ブロック化とその手法 | 正しい | 外部要因排除が目的 |

| ④ | ランダム化(無作為化) | 正しい | 偏り排除が目的 |

| ⑤ | 反復とその目的 | 正しい | データ信頼性向上 |

感想

実験計画法、未だに苦手意識が抜けません。

過去問にも出てきますが、まだまだ理解してない・・・。

苦手を知ることはいいんですがねえ。いい加減理解しよう。