目次

問題

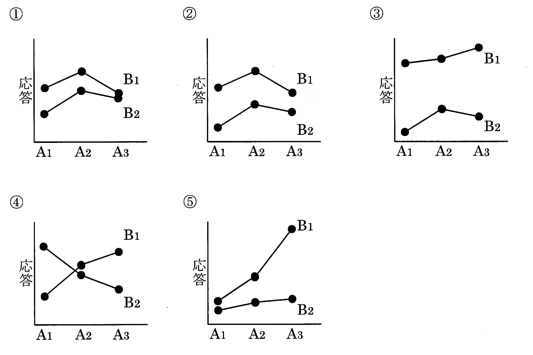

III-21 実験の結果を表す応答変数に対する効果を調べるために、2つの因子AとBの影響を調べた結果、最も強い交互作用を示すものはどのうちどれか。

解答

正解は 4 になります。

実験結果の解釈と交互作用の解説

経営工学や統計学において、複数の要因が結果(応答変数)に与える影響を調べることは、非常に重要です。この問題では、2つの要因「A」と「B」が応答変数にどのような影響を及ぼしているか、またそれらの間に「交互作用」があるかを調べています。

交互作用とは、1つの要因(例:A)の効果が、もう1つの要因(例:B)の状態によって変化する現象を指します。例えば、「A」の効果が「B1」のときと「B2」のときで異なる場合、交互作用があると言えます。

交互作用の視覚的な特徴

交互作用が強い場合、グラフ上で以下のような特徴が見られます:

- 線が平行でない(交差するか、大きく傾きが異なる)。

- 片方の要因(例:A)の効果がもう一方の要因(例:B)の状態によって大きく変わる。

逆に、線が平行であれば交互作用はほとんどないか弱いと言えます。

各選択肢の詳細解説

選択肢1

- グラフを見ると、「B1」と「B2」の線はほぼ平行です。

- これは、「A」の効果が「B1」と「B2」によってほとんど変わらないことを示しています。

- よって、この場合は交互作用が弱いです。

選択肢2

- 「B1」と「B2」の線は少しだけ傾きが異なっていますが、まだほぼ平行です。

- これも交互作用は弱いと言えます。

選択肢3

- 「B1」と「B2」の線は完全に平行です。

- この場合は交互作用が全くないと考えられます。

選択肢4(正解)

- 「B1」と「B2」の線が大きく交差しています。

- これは、「A」の効果が「B1」と「B2」で逆転していることを意味します。

- 例えば、「A1」では「B1」が高い応答を示していますが、「A3」では逆に「B2」が高い応答を示しています。

- このようなパターンは、非常に強い交互作用を示します。

選択肢5

- 「B1」と「B2」の線は平行ではありませんが、選択肢4ほど大きく交差しているわけではありません。

- したがって、交互作用はあるものの、それほど強くないと言えます。

正解:選択肢4

理由

選択肢4では、「A」の効果が「B1」と「B2」で完全に逆転しており、最も強い交互作用を示しています。これが他の選択肢との決定的な違いです。

まとめ

このような分析は、経営工学で頻繁に活用されます。例えば:

- 製品開発で複数の要因(材料や製造条件)が製品性能に与える影響を調べる。

- マーケティングで広告手法やターゲット層など複数要因の組み合わせ効果を分析する。

これらの場面で交互作用を理解することは、最適な意思決定につながります。

感想

このあたり、とても苦手です。

実験計画法とかのあたりですよねえ・・・。

まあ、苦手なところがわかっていると試験勉強ってしやすいのですが。

実務でたくさん出てきたら、どうしよう。

関連記事

平成25年度 経営工学部門 Ⅲ-22

問題 III-22 実験計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 ① フィッシャーの3原則は、反復の原則、無作為化の原則、局所管理の原則である。 ② 1因子...

交互作用、過去問にもこれ含めて3回出ています。

検索窓、もっと使いやすくしよう。